Renato Tamburrini

Note sul dialetto di Settefrati

2a edizione

Copyright Renato Tamburrini, settembre 2008

Questo documento è concesso dall’autore per la pubblicazione sul

sito

www.settefrati.net. I diritti d’autore non sono ceduti. La

citazione, la riproduzione integrale o parziale e la diffusione

per scopi non commerciali sono autorizzate, purché sia indicata

sempre la fonte. Non è permessa la modifica del testo e il

suo utilizzo per fini di lucro. .

Carta

dei dialetti italiani

-

Premessa

top

1.1 Lingua e dialetto

top

Anche se oggi

quasi tutti quelli che parlano in dialetto lo utilizzano più o meno

largamente accanto alla lingua “ufficiale” e sono generalmente

consapevoli che si tratta di uno strumento di livello assai diverso

(ovviamente quando sono tecnicamente in condizioni di diglossia,

cioè riescono ad esprimersi in lingua nazionale e in dialetto), non

è altrettanto facile definire bene tutte le differenze. Infatti

anche nella lingua “ufficiale” esistono livelli diversi a seconda

dell’ambiente culturale e sociale e delle finalità della

comunicazione (i cosiddetti registri linguistici). Lo stesso

parlante si può esprimere in modi diversi a seconda del contesto,

dal più familiare al più ufficiale.

In sintesi, per

semplificare al massimo, possiamo dire che una parlata dialettale è

caratterizzata dal non avere una lingua scritta adatta alla

complesssità delle situazioni, dall’essere usata in un territorio

abbastanza limitato e dall’essere inadatta a situazioni di tipo

istituzionale o ufficiale (atti pubblici, scuola, comunicazione

scientifica ecc.).

Proprio per

queste sue caratteristiche il dialetto si va a collocare nel cuore

della “familiarità”, e rappresenta uno degli elementi principali

con cui una comunità si riconosce: le tradizioni, le feste, il

ricordo di un ambiente naturale e antropico comune sono veicolati da

un linguaggio di nicchia, spesso ricco di espressioni idiomatiche e

termini specifici, considerati in questo contesto più pertinenti di

quelli conosciuti attraverso la lingua colta ufficiale.

I dialetti, non

diversamente dalle lingue - anzi in misura maggiore perché non hanno

un corredo di testi scritti paragonabili a quelli che

contribuiscono a rendere più stabili le lingue- non sono immobili

nel tempo e sono sottoposti a cambiamenti anche importanti, per il

continuo interscambio sia con la lingua colta comune che con le

parlate più vicine; anche se i parlanti nell’arco della loro

esistenza non avvertono pienamente l’entità dei cambiamenti e anzi a

volte, quando il corso della storia è più lento, hanno

l’impressione quasi dell’immobilità.

Nel contesto

della civiltà attuale, con l’abbondanza di influenze provenienti dai

media, che si sono aggiunte a quelle classiche della scuola, della

burocrazia statale e della predicazione, è naturale che il dialetto

sia sottoposto a rischi di sopravvivenza e di omologazione in modo

anche brusco.

Proprio con

l’intento di contribuire a fissare un patrimonio sottoposto ad una

veloce dissipazione ho messo un po’ in ordine appunti e riflessioni

che occasionalmente avevo fatto. Lo spirito con cui li ho raccolti e

rielaborati non è certo quello di alimentare rivendicazioni

localistiche o romantiche ricerche di colori primitivi, ma piuttosto

quello di offrire una testimonianza e di arricchire quella

biblioteca ideale di storia patria la cui creazione è uno degli

obiettivi che più volentieri abbiamo vagheggiato con l’amico

Antonio. E mi pare veramente significativo, anche se apparentemente

contraddittorio, che lo spazio per questa testimonianza di identità

sia offerto dalla rete globale del web.

1.2 Obiettivi e metodo

top

Lo scopo di

questo lavoro è quello di offrire una panoramica del dialetto di

Settefrati attraverso la sintesi dei principali aspetti fonetici e

morfologici e la raccolta di parole con l’indicazione del

significato in lingua italiana comune e, quando possibile e

abbastanza sicuro, anche dell’etimologia, soprattutto per quei

termini che apparentemente o sostanzialmente divergono dall’italiano

comune.

Il primo

problema che si trova di fronte a chi voglia affrontare un

argomento di questo genere è la trascrizione: trattandosi di parlate

senza tradizione scritta e con abbondante presenza di suoni non

abituali nella lingua nazionale comune, si può cadere nella più

assoluta arbitrarietà; chi si occupa di dialettologia in modo

professionale ricorre a una trascrizione fonetica che utilizza un

segno diverso per ciascun suono: il risultato è ineccepibile sotto

il profilo scientifico, ma il tutto risulta poi difficilmente

leggibile per il pubblico, anche di media cultura, che si avventuri

con curiosità nella foresta delle parole patrie.

Ritenendo che il

lavoro, che ho cercato di mantenere comunque a un livello seriamente

documentato, non sia tanto destinato agli studiosi della materia,

quanto piuttosto a persone che vogliono approfondire qualche aspetto

del dialetto, prima di tutto ho deliberatamente evitato l’uso delle

note a piè di pagina (salvo due inevitabili ma brevi precisazioni

per quanto riguarda la fonetica delle vocali) che in molti casi

avrebbero sì aiutato ad approfondire qualche punto, ma anche

contribuito ad appesantire ancora di più una materia già di suo un

po’ ostica. Questa scelta è stata anche confortata dall’idea che la

pubblicazione, almeno in questa stesura, è destinata a un sito web

generalmente non frequentato da addetti ai lavori.

Per quanto

riguarda la trascrizione delle parole quindi mi sono tenuto

il più possibile vicino all’italiano comune e perciò ho usato

praticamente solo due accorgimenti: come si può vedere meglio nella

parte dedicata alla fonetica delle vocali, nel dialetto di

Settefrati (ma anche dei paesi vicini) c’è una grande quantità di

e semivocaliche –con un suono contraddistinto da una

forte lenizione ignoto all’italiano comune, ma frequente ad esempio

nel francese- che spesso quando si scrive qualcosa in dialetto non

sono neppure segnalate, perché sono percepite quasi come non

esistenti. Da una parte sarebbe fuorviante trascriverle come la e

dell’italiano comune, che ha sempre un suono pieno, anche quando non

è accentata; dall’altra l’assenza totale della trascrizione sarebbe

ancora più dannosa per la comprensione e ancora più sbagliata dal

punto di vista linguistico; e perciò ho scelto di segnalarle

trascrivendo la “e” come ë (al computer il carattere ASCII si

ottiene con ALT+137), seguendo l’uso prevalente nelle pubblicazioni

di tipo dialettologico; ad esempio, decisamente non va bene

“frrar”, che lo rende incomprensibile e ostico, al pari di f’rrar’,

ma neppure “ferrare”, che solo chi conosce il dialetto potrebbe

pronunciare correttamente: nell’opuscolo e soprattutto nella parte

dedicata al dizionario, si troverà “fërràrë” che garantisce

l’integrità della parola ma avverte che quelle “e” sono deboli o

debolissime. Il secondo accorgimento che ho utilizzato è quello di

segnare comunque l’accento delle sillabe toniche, per la decisiva

centralità che hanno nel sistema fonetico dei dialetti italiani

centro-meridionali, e quindi anche nel settefratese. Con queste due

“regole” spero di essere riuscito a mantenere una certa aderenza

alla reale fonetica del settefratese senza stravolgimenti, e nello

stesso tempo a fornire uno strumento di non troppo difficile

leggibilità.

Non mi sfugge

che anche questi due accorgimenti, specialmente il primo

(segnalazione della e semivocalica) potrebbero però essere

fastidiosi e inadatti allo scopo per tutti coloro che vogliono

scrivere in dialetto (poesie, ricordi, citazione di una parola nel

contesto di uno scritto in lingua…).

Per questa

ragione più oltre (a pag. 13) ho avanzato una proposta complessiva

sulla scrittura del settefratese che potrebbe semplificare il lavoro

e nello stesso tempo presentare le parole dialettali in maniera

leggibile.

1.3 Il quadro

storico: le origini, la koinè romana, la frantumazione

top

Le radici della

storia comune dei popoli che abitano la penisola italiana affondano

sicuramente nei millenni. Ma per quanto riguarda la lingua bisogna

partire dal primo millennio avanti Cristo, anche se relitti di

lingue precedenti (pre-indoeuropee) sono presenti come fenomeni di

sostrato anche nei nostri dialetti.

Nel primo

millennio a.C., con varie ondate, popolazioni di origine e lingua

indoeuropea provenienti dal Nord o, secondo alcuni, dalla penisola

balcanica, entrarono in Italia. Con il nome Osco-Sabelli sono

chiamati tutti i popoli di lingua osca che popolarono la penisola,

esclusa la Padania: non sono compresi gli Etruschi, sulla cui

origine, nonostante tutti gli studi non è stata data ancora una

lettura definitiva, e i Latini, appartenenti anch’essi al ceppo

indoeuropeo, ma arrivati in Italia probabilmente qualche secolo

prima degli Osco-Sabelli. Latini e Osco-Sabelli presentano comunque

molte affinità religiose, culturali e linguistiche. Se ne deduce che

fossero in qualche modo “imparentati”: d’altronde le fonti antiche,

avvolte nella leggenda ma non per questo sicuramente infondate,

legano i Sabini veri e propri sia alla proto-storia dei Romani che a

quella dei Sanniti, una delle etnie più rappresentative del gruppo

osco-sabellico. Attraverso l’interazione con i popoli che già la

abitavano, che gli studiosi generalmente chiamano “mediterranei”

senza pronunciarsi molto sulla loro natura etnico-linguistica, si

formò una civiltà omogenea anche dal punto di vista linguistico:

alcune caratteristiche proprie della lingua osca hanno attraversato

l’unificazione del latino portata dal dominio di Roma, e sono

tuttora persistenti. E’ a questa civiltà italica osco-sabellica (che

nell’insieme si estendeva dalle Marche alla Calabria -dai Piceni ai

Bruzi- e che si espandeva attraverso la pratica delle primavere

sacre) che appartengono i nostri primi antenati documentati dalla

storia. La nostra area era abitata sicuramente da popolazioni di

questo ceppo: quando i Sanniti fecero la loro comparsa nella storia

di Roma (intorno al 350 a.C.) la loro lega, con le grandi tribù dei

Caracini, Caudini, Pentri e Irpini, rappresentava il più forte

raggruppamento italico, e il loro dominio, che si era affermato

nelle zone volsche e premeva verso le città greche della Campania,

comprendeva con sicurezza Atina e Casinum. La valle

del Liri era diventata una zona fortemente critica, in cui

l’espansione romana e quella sannitica vennero in conflitto. A

prescindere dalla veridicità della localizzazione della sannitica

Cominium distrutta dai Romani nel 293 a.C. – comunemente e

secolarmente riferita alla nostra valle, ma messa in dubbio da studi

recenti- in ogni caso è incontrovertibile l’antichità

dell’assetto urbano di Atina e della consistenza del suo territorio

(l’atinate agro di Livio), con la leggendaria fondazione di

Saturno e la fama consolidata di punto nodale della resistenza

italica contro Enea, che le attribuisce Virgilio nell’Eneide. Come

pure incontrovertibile è la presenza del santuario di Mefitis

alle sorgenti del Melfa, vero e proprio locus sacer della

nostra etnia, naturale via di comunicazione tra il Sannio e la valle

del Liri, con un interesse sicuramente incrementato dalla presenza

delle miniere di ferro.

Il mondo

osco-sabellico venne a contatto con la forza dell’espansione romana

che alla fine, dopo quasi tre secoli di lotte sostenute

prevalentemente dal suo nocciolo duro sannita, dovette soccombere:

l’ultimo grande episodio nel I secolo a.C. fu la guerra sociale che

gli alleati italici - che avevano posto la capitale a Corfinium

e battevano moneta con la scritta “Italia”- sostennero contro Roma

per rivendicare parità di diritti: da lì in avanti la nostra area si

innestò fortemente nella possente architettura statuale, militare e

organizzativa del mondo romano (Atina diventa prefettura romana),

fornendo attivamente militari, amministratori, letterati, poeti.

La dominazione

romana, che qualcuno ha definito la prima grande globalizzazione,

comportò una vigorosa unificazione politico-amministrativa e

linguistica della penisola italiana, con una fisionomia

riconoscibile ancora oggi perfino nella divisione regionale, dovuta

soprattutto all’opera di Augusto (30 a.C. -14 d.C), che sotto molti

punti di vista possiamo considerare il vero padre fondatore

dell’Italia. Sostanzialmente questa è la base fonetica, lessicale e

grammaticale di tutti i nostri dialetti, al pari di tutta l’enorme

area linguistica neo-latina. Naturalmente anche il latino parlato

non era omogeneo e regolare come quello che leggiamo nei testi dei

classici, ed è accertata la presenza di varietà locali e livelli

linguistici diversi.

Dopo la caduta

dell’impero romano (476 d.C) la nostra zona fu profondamente

influenzata dai grandi centri monastici benedettini di San Vincenzo

al Volturno e di Montecassino (fondato nel 529 d.C), non soltanto

dal punto di vista religioso e culturale, ma anche

politico-terrioriale. L’afferenza al ducato longobardo di Benevento

e alle sue successive frantumazioni feudali - a partire dalla grande

signoria di Capua- e l’appartenenza al Regno unificato dal normanno

Ruggero II (1095-1154) documentano anche dal punto di vista

amministrativo e politico un radicamento plurisecolare nel Meridione

italiano. L’appartenenza all’area della grande civiltà della

Longobardia minor beneventano-cassinese forse ha lasciato anche

una testimonianza preziosa nel cuore della nostra tradizione, in

quei vespri del 14 e del 29 agosto che, trasmessi oralmente nei

secoli, sono quasi miracolosamente sopravvissuti ai reiterati

tentativi di eliminazione messi in atto anche in tempi recenti. Quei

salmi, quelle antifone, quegli inni, con molta probabilità

riecheggiano i modi del cosiddetto canto lombardo , praticato

nella cattedrale beneventana fino a oltre il 1000 e comunque

sopravvissuto a lungo nel cenobio cassinese. E’ come se una gemma di

un leggendario tesoro del passato fosse stata incastonata nel rito

che forse più di ogni altro esprime l’identità e la memoria

collettiva del paese.

Sul piano

strettamente linguistico, dopo la caduta del dominio poltico

unitario di Roma, in tutto il vasto territorio del suo impero le

differenze si accentuarono, la fonetica si modificò sempre di più, e

accaddero diversi fenomeni di semplificazione grammaticale e

sintattica: si andarono così a formare svariate parlate, all’interno

dell’’insieme delle lingue chiamate romanze o neo-latine.

L’isolamento e la specificità fecero il resto, portando ad una forte

frantumazione dialettale in tutta la penisola italiana, con

particolare virulenza nelle zone montane, più isolate. Nel corso dei

secoli anche i nostri dialetti si arricchirono di parole delle

lingue di altre popolazioni che frequentavano l’Italia, e cosi

abbiamo lemmi di origine gotica o longobarda, e poi francese e

spagnola. In senso opposto, unificante o almeno omologante, agivano

la lingua degli atti governativi e burocratici, la Chiesa con la

predicazione, gli scambi con i paesi viciniori che evidentemente non

cessarono mai del tutto, anche con la l’aumentata difficoltà nelle

comunicazioni.

Dopo l’unità

d’Italia una serie di fenomeni concomitanti andò man mano ad

aggiungersi e a rafforzare la tendenza omologante: basti citare il

servizio militare obbligatorio, gli scambi dell’emigrazione,

l’estensione della scolarizzazione; negli anni Trenta e Quaranta ci

furono l’apparizione della radio, il calcio e le canzoni,

l’organizzazione dei bambini e dei giovani nelle associazioni del

regime fascista; e infine nell’ultimo dopoguerra la televisione, la

scolarizzazione sempre più spinta e in qualche misura anche

l’introduzione dell’italiano nella liturgia.

Nel frattempo la

creazione della Provincia di Frosinone nel 1927, con la separazione

amministrativa dell’area di Sora e Cassino dal millenario retroterra

campano, ha ovviamente comportato un aumento dell’influenza

ciociaro- laziale nei nostri dialetti.

L’azione

costante delle forze di frantumazione e di unificazione ha avuto

come risultato quel dialetto -costantemente parlato per tutto il

secolo scorso e ancora oggi fortemente vitale anche nelle comunità

di emigrati- che molti di noi ancora conoscono abbastanza.

Ovviamente i

parlanti più anziani, o che hanno conservato all’estero il ricordo

di una situazione più arcaica, hanno la percezione nostalgica di uno

strato diverso del dialetto, rispetto al quale quello parlato in

paese, sottoposto ad influenze ed evoluzioni, rappresenta comunque

un allontanamento.

1.4 Il

quadro linguistico

top

Il dialetto

settefratese appartiene alla famiglia dei dialetti

centro-meridionali, che si estendono dalle Marche alla Calabria.

Più precisamente è un dialetto nord-campano con evidenti influenze

delle vicine parlate del Lazio meridionale, dell’Abruzzo e del

Molise.

Il confine di

questa vastissima area linguistica - che corrisponde quasi

perfettamente alle zone di insediamento delle popolazioni

osco-sabelliche prima del dominio romano- è segnato a nord da una

linea che va grosso modo da Roma ad Ancona, mentre a sud ne sono

escluse la Calabria meridionale e il Salento.

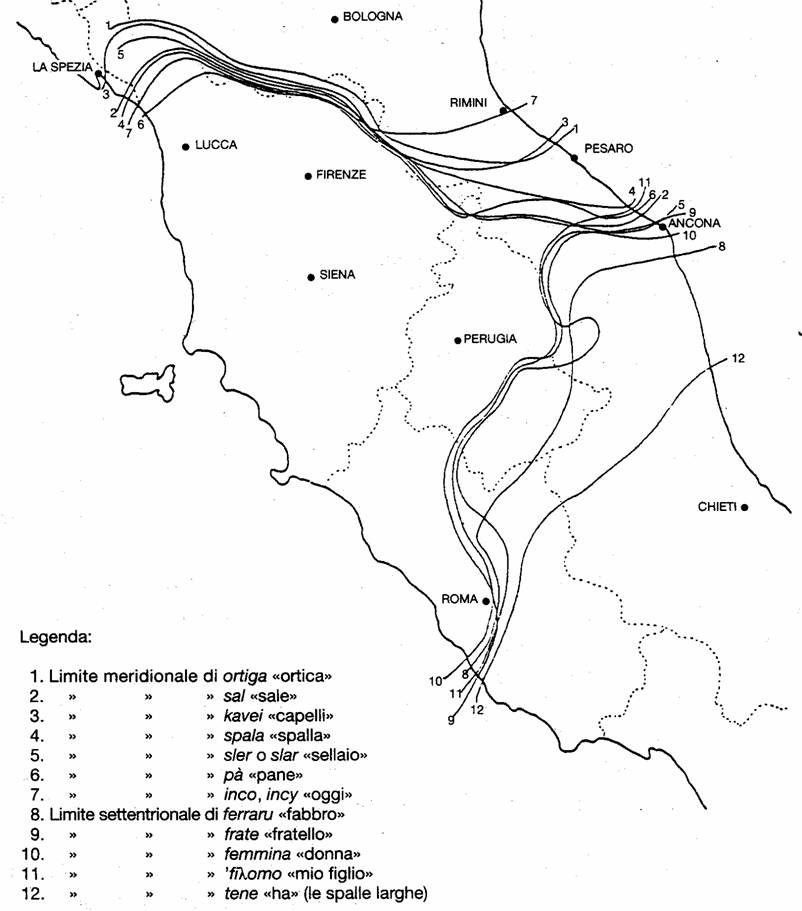

La cartina a

pag. 4 mostra un quadro sintetico della ripartizione dei dialetti

italiani.

Lungo la

cosiddetta linea Roma - Ancona ( linguisticamente fondamentale come

quella La Spezia - Rimini, che separa i dialetti nord-italiani da

quelli centrali) corre ad esempio il limite settentrionale

dell’utilizzazione di ferraro per “fabbro”, frate

per “fratello”, femmina per “donna”, figliomo e

similari (patremo, fratemo, ecc.) per “mio figlio”

ecc., tenere per “avere”.

Il fascio delle

isoglosse significative che segnano a nord il confine dell’area

dialettale meridionale è rappresentato dalla carta a pag. 12 (isogl.

8-12); nella stessa carta sono visibili le isoglosse che segnano il

confine tra i dialetti del nord Italia e quelli dell’Italia mediana

(isogl. 1-7).

E’ da

sottolineare come queste linee corrispondano in una certa misura

anche ai confini storici degli antichi stati italiani, cosicché la

Toscana, che già ricalca in buona parte l’area etrusca

dell’antichità, risulta linguisticamente ritagliata tra le due

linee La Spezia-Rimini e Roma - Ancona; mentre quest’ultima,

risalendo dal Lazio verso l’Umbria (sfiorando a sud Perugia) e le

Marche, risale il cosiddetto “corridoio pontificio”.

Della grande

famiglia dei dialetti dell’ area centro-meridionale il settefratese

condivide le caratteristiche fondamentali dal punto di vista

fonetico, morfologico e sintattico.

La cartina, riprodotta

per gentile concessione dell’editore, è contenuta nel volumedi

Grassi-Sobreo-Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana.

Roma-Bari, Laterza, 2003.

1.5

1.5 Il settefratese scritto

top

I testi scritti

in settefratese sono molto pochi. Spesso si tratta di componimenti

scherzosi o occasionali. Dal punto di vista della trascrizione sono

generalmente poco affidabili. In questo panorama, e senza fare

torto ad altre personalità brillanti e interessanti che

occasionalmente hanno scritto qualcosa in dialetto, a volte magari

senza pubblicarlo, come è capitato al pittore Alfonso Capocci,

occupano un posto diverso e del tutto particolare le composizioni

poetiche di Michele Buzzeo, non solo per la quantità e la regolarità

della produzione, durata tutta la vita, ma anche per la vastità

delle tematiche liriche. Questa non è la sede per rendere ragione

degli aspetti propriamente letterari e poetici della sua opera, ma

vorrei accennare a aspetti importanti dal punto di vista

linguistico.

Per quanto

riguarda il lessico, la lirica di Michele Buzzeo rappresenta un

grande deposito di memoria dialettale, con la consapevolezza che -da

letterato quale era- in qualche misura ha recepito termini della

lingua colta o dell’italiano comune, integrandoli nel dialetto. Ma

dal punto di vista della trascrizione resta esemplare per il

tentativo di rendere il settefratese in modo piano, vicino al

meridionale comune, in maniera non ostica e incomprensibile.

Purtroppo devo dire con rammmarico che, nonstante la presenza su

settefrati.net di una cospicua raccolta di poesie, la sua lezione è

stata quasi completamente dimenticata e non è stato seguito da

quelli che si sono cimentati nel dialetto scritto, che in generale,

anche se certamente con buona intenzione, tendono invece a produrre

testi veramente “giargianesi”, intessuti di apostrofi in luogo delle

e semivocali debolmente pronunciate.

A mio parere un

ritorno alla nettezza classica dei segni fonetici presenti nelle

poesie di Michele Buzzeo -con una marcatura più sistematica e

regolare dell’accento tonico e qualche riaggiustamento nell’uso di q

e c- costituirebbe un buon programma per lasciarsi alle spalle le

trascrizioni disordinate e depistanti che di solito si leggono

nella produzione locale.

Ricapitolando,

la mia proposta per la scrittura in dialetto è questa:

1)

Nell’ambito di una ricerca professionale di tipo

linguistico-dialettologico, vigono regole specifiche per tutti i

caratteri, vocali e consonanti che siano (trascrizione fonetica).

2)

Per un uso non specialistico, nel contesto di una citazione

specifica, di un elenco, di un dizionario non professionale, dove

però si deve comunque evidenziare l’esatto contenuto fonetico, è

necessario segnalare:

a.

l’accento nella sillaba tonica di ciscuna parola, che è l’epicentro

del sistema fonetico settefratese; di più, occorre che per la e

e per la o sia correttamente segnato l’accento grave (è

ò) per la pronunzia aperta e l’accento acuto (é ó

) per la pronunzia chiusa;

b.

le

e semivocaliche: dopo qualche riflessione e qualche buon

consiglio, sono arrivato alla conclusione che è preferibile e più

leggibile l’uso della notazione standard dei lavori dialettologici,

ovvero la e con la dieresi (ë).

c.

per la a e la i e u la accentate è sufficiente

un solo tipo di accento perché non hanno la variazione del suono

aperto/chiuso; generalmente le tastiere di computer offrono

l’accento grave (à, ì, ù).

Esempi: fërràrë,

cuónë, òssa, gërëcónë, frèvë, chéssa

Avvertenza:

con le tastiere senza caratteri accentati ricordo che si possono

comunque ottenere con i tasti ALT + numero corrispondente

à ALT+133

è ALT+130

é ALT+138

ë ALT+137

ì ALT+141

ò ALT+149

ó ALT+162

ù ALT+151

3)

Per un uso letterario (epigrammatico, lirico, narrativo) può essere

auspicabile che il testo non sia appesantito da segnalazioni

speciali; perciò

a.

può essere sufficiente marcare la sillaba accentata, grave o acuta

quando necessario (vedi punto 2 a); questo si può praticare

tranquillamente, non perdendo nessuna segnalzione fonetica

importante, perché la regola che le e non accentate si

pronunziano debolissime non ha eccezioni.

Esempi:

ferràre, cuóne, òssa, gerecóne, frève, chéssa

b.

nel caso di difficoltà a disporre di tastiere con le vocali

accentate, e anche ad utilizzare il codice ASCII esteso, sarebbe

preferibile attenersi alla trascrizione più “classica” possibile,

appunto secondo la lezione di Michele Buzzeo, restituendo al

dialetto semplicità e scorrevolezza, ed eliminando drasticamente

l’uso di altri segni che lo rendono ostico e incomprensibile. E’

evidente che operando in questo modo si ha lo svantaggio che bisogna

“sapere” dove cade l’accento, per distinguere le e semimute,

e bisogna anche sapere se la pronunzia di o e e è

aperta o chiusa: perciò è chiara la mia decisa preferenza per al

soluzione 3 a ; con la 3 b si paga “dazio”, ma il costo tutto

sommato sarebbe certamente più basso di quello che paghiamo leggendo

i prodotti poetici degli ultimi tempi, a volte simpatici e arguti,

ma resi complicati nella lettura, con tutte le incertezze e le

incoerenze connesse alla notazione delle e in corpo di parola e in

finale (del tipo: f’rrar, cuon, g’r’con ecc.)

Esempi:

ferrare, cuone, ossa, gerecone, freve, chessa

2. FONETICA

top

2.1 Le vocali

top

Il sistema

vocalico del dialetto di Settefrati, come di tutte le parlate

dell’Italia centro-meridionale, è governato dall’accento: questa è

la ragione principale che spiega la maggior parte delle differenze

rispetto alle parole dell’italiano comune. Potremmo dire che quello

che accade in questo ambito è forse il punto più complicato della

fonetica settefratese, e richiede una spiegazione abbastanza

tecnica.

Nella sillaba

non accentata

le vocali e, i, o, u si riducono a

semivocale ë, debolmente ma sicuramente pronunciata: questo

fenomeno è osservabile praticamente in tutte le parole dialettali.

Nella sillaba

accentata,

vero e proprio centro fonetico della parola, in concomitanza con la

riduzione descritta sopra, si producono due variazioni:

a)

dittongazione, ossia la vocale semplice accentata si trasforma

in dittongo: esempio tipico la o latina che diventa uo

(bonus/ buónë, porcus/puórchë); in settefratese la dittongazione

coinvolge anche la a accentata (che poi cambia il suono in

o e in e: questo passaggio ulteriore è spiegato

analiticamente più avanti)

b) metafonesi,

ossia cambiamento di suono, spesso per influenza della vecchia

vocale finale indebolita in ë: esempio tipico chiave/chiévë;

La a non

accentata invece è più resistente: non si degrada a e

semivocalica, e contemporaneamente nella parola non si produce il

fenomeno dittongazione + metafonesi nelle vocali o e a

della sillaba con l’accento:

quindi nel

complesso abbiamo un esito assai più vicino all’italiano comune

(buónë, ma f. bòna, cuónë

ma f. càna, uóssë

ma pl. òssa).

Questi tre

fenomeni spesso si combinano insieme e complessivamente accade che

la vocale della sillaba tonica della parola viene anzitutto

enfatizzata e “marcata” con un suono più forte e prolungato;

contemporaneamente (storicamente forse in una fase successiva) è

sottoposta anche a cambiamenti di suono (metafonesi), mentre le

vocali delle sillabe non accentate (a meno che non si tratti di a

non accentata, come abbiamo visto) si indeboliscono, fino quasi a

scomparire, trasformandosi nella semivocale ë: cosicché tutta

la parola latina sembra come ricostruirsi attorno alla sillaba

accentata, vero e proprio “epicentro” di quello che potremmo

chiamare un “terremoto fonetico”.

Una ulteriore

“enfatizzazione” della sillaba accentata è data dalla frequente

presenza di raddoppiamento nella consonante che segue la vocale o il

dittongo accentato nelle parole sdrucciole, vale a dire nelle quali

l’accento cade sulla terzultima sillaba (esempi: uóssënë, àssëna,

fràttëmë, màcchëna, marìttëmë, miéddëchë).

Anche questa uleriore marcatura è specifica di Settefrati centro e

già a Pietrafitta è assente.

Detto in altri

termini, il dittongo come esito abituale della vocale tonica in

presenza di e, i, o, u (ovvero

della loro succedanea ë semivocalica) in finale di parola è

un fenomeno ben radicato anche nell’italiano comune (buono da

bonus), anche se abbastanza estraneo al toscano; nelle parlate

centro-meridionali riguarda in modo prevalente la o

accentata; nel settefratese (in Val di Comino sembra una sua

caratteristica quasi esclusiva, ma si riscontra con un grado diverso

anche a San Donato ed è presente in varie parlate abruzzesi e

molisane) si manifesta anche in presenza di a tonica,

producendo alla fine uó, se la finale della parola è una ë

da o/u, ié se la finale della parola è una ë da e/i (cuómpë

/chiémpë, cuónë/chiénë): alla dittongazione in questo caso si

associa visibilmente la metafonesi, ovvero: nel caso del dittongo

formato a partire dalla a (che darebbe ua o

ia tipo cuànë/kiànë) la a (che

tecnicamente è una vocale velare) subisce anche un cambiamento di

suono verso la e (che è una vocale palatale), se preceduta

dalla palatale i, e verso la velare o se preceduta

dalla velare u (puónnë/piénnë,

uóssënë/iéssënë,

cuónë/kiénë).

Probabilmente questo fenomeno si è verificato in una stadio

successivo e si spiega con l’ armonizzazione dei suoni vocalici (u-o,

e i-e sono più vicine e “facili” da pronunziare di u-a

e i-a).

(1)

La metafonesi è

comunque molto attiva in vari contesti: la a che tende

sempre a diventare e dopo una i (kiévë,

magnié), l’alternanza maschile/femminile (rùscë/róscia, nfùssë/nfóssa,

ùrsë/órsa)

e del singolare/plurale

(uóvë/òva uóssë/òssa, pócë/pùcë), la coniugazione del verbo (i’

magnë/tu miégnë, i’ bévë/tu bìvë).

La massima

intensità del fenomeno si riscontra nel centro, e si attenua o si

presenta con connotati diversi man mano che ci si spinge verso le

frazioni del territorio comunale e poi nei paesi vicini.

La dittongazione

a carico della a, ma con gradazioni diverse, è attestata

abbastanza sia in area nord-campana che abruzzese-molisana. A San

Donato Val Comino

(2), ad

esempio, paese confinante a Nord, abbiamo una situazione

cuànë/kiànë, uàsënë/iàsënë, cuàmpë/kiàmpë.

Per quanto

riguarda gli esiti della e e della i accentate, la

situazione è piuttosto complessa, ma non dissimile dagli altri

dialetti dell’area: e, i, u lunghe latine

conservano generalmente il suono intatto (léna, réna, fìnë/fìna,

vìnë, vìtë, nìdë, lùcë, ùva, crùdë); per il resto c’è da notare una

consistente presenza di metafonesi che, al solito, marca la

differenza singolare/plurale (mésë/mìscë, pìrë/péra, dèntë/diéntë,

pèdë/piédë), ovvero maschile/femminile (chìnë/chiéna).

(1)

Il passaggio dalla a alla e è un fenomeno frequente in molti

dialetti italiani: è particolarmente riconoscibile nel versante

adriatico, dall’Emilia-Romagna alla Puglia, dove si presenta

intensissimo, ed è chiamato dai linguisti “palatalizzazione

adriatica”

(2)

Il dialetto di San Donato V.C. è molto documentato (Inchiesta AIS

1924, punto 701 e, recentissimo, il lavoro di Daniela Farina, Il

dialetto di San Donato in Val Comino, pubblicato nel 2001; a quest’

ultimo, che ho consultato ampiamente, anche per le numerose affinità

tra le parlate dei due paesi, rimando il lettore che volesse

approfondire con una trattazione analitica e specialistica

dell’argomento.

2.2 Le consonanti

top

Il sistema

consonantico del dialetto settefratese è complessivamente coerente

con gli esiti prevalenti nell’area centro-meridionale d’Italia, in

particolare nel Lazio meridionale, nell’area campana e in quella

abruzzese-molisana. Perciò mi limito a segnalare solo le

caratteristiche più importanti.

Si rileva nel

centro una tendenza diffusa a raddoppiare la pronunzia delle

consonanti in corpo di parola (es. màcchëna, contro màchëna della

campagna e di Pietrafitta).

Esiti principali

b:

iniziale e intervocalica si presenta come v (vócca, varìlë, vàrva,

vàva ) o come bb, con pronuncia intensa (bbiéglië, bbuónë, sàbbëtë,

sùbbëtë), talora per ipercorrettismo (bbàligia) o per influenza

dell’ italiano comune (bbàrba invece del più arcaico vàrva);

c:

generalmente davanti a i e e si palatalizza e si

pronunzia quasi sc ( es. vuócë, pócë);

d:

non presenta particolarità notevoli: la tendenza a trasformarsi in r

in posizione intervocalica, frequente nel meridione e caratteristica

del sandonatese, è quasi inesistente;

fi, fl:

l’esito abituale è sc (sciùmë, sciuórë, scënnàtë, sciónna,

rësciatà);

g:

iniziale ha un comportamento molto vario: di solito si presenta

come i (iàtta, iërànë, iënèstra) o u/v (vuóllë), ma abbiamo anche

gg (ggiòstra) in parole evidentemente entrate nell’uso più

recentemente e/o influenzate dalla forma dell’italiano comune;

ovvero perde sonorità (kaglìna) se seguita da vocale velare; in

posizione intermedia tende a mutare in v (fràvëla);

gn:

si presenta prevalentemente come n, più propriamente in, con

palatalizzazione conservata o meno da i (ainùccë, léna);

l:

iniziale quasi sempre si conserva inalterata (lìma, lénga), ma

palatalizza se seguita da i/u (gliùna, gliunëdì, glìva);

nell’intervocalica si presenta, non regolarmente, l’alteranza con r

(pìrë , carëcàra );

lc, ls:

la l si muta in v (càvëcë, fàvësë) o cade (pócë);

ld, lt:

almeno 3 esiti: l si presenta come vë (savëtà), si raddoppia con

assimilazione della d (càllë), diventa r (cuërtiéglië);

ll:

intervocalica normalmente palatalizza in gl (capìglië, cavàglië,

tuóglië);

mb:

si presenta come m o mm (mëglìccuërë, mmëttìglië) per

assimilazione;

nd:

dà nn (cannéla, mùnnë, mënnézza) per assimilazione, come in tutta

l’area meridionale fino a Roma, (è stata ipotizzata una

persistenza osco-sabellica); sporadicamente il nesso nd è

conservato (quand’arriva?);

nt:

la t si conserva , ma tende decisamente verso la d, sonorizzandosi

(quanda ggèntë!);

ng:

normalmente si presenta come gn (chiégnë per piangere, màgna

per mangia, ógna per unghia, ógnë per unge, mógnë per mungere;

pl (it. pi):

si presenta come ch (chiòvë, chianétta, chìnë, chiùmmë);

qu:

la consonante labiovelare kw è tendenzialmente stabile (quàttrë,

quarànta) talvolta si presenta con perdita dell’elemento labiale

(ca da quia, cocùnë da qualcuno, cìnkë da quinque, càma da squama);

s:

in posizione iniziale generalmente si conserva , o passa a “z”,

come in italiano comune; nei gruppi consonantici st e sk, tende a

schiacciarsi, dando come esito un un suono palatalizzato tipo “sc”;

t

: dopo nasale si

sonorizza e tende a d (vedi sopra nt);

v:

iniziale solitamente si conserva (vècchia, vèspa, vèstë vìtë, ma

iólëpë, che prob. è passato da golpe, e non è direttamente da

vulpis); e così pure intervocalica (nèvë, nòvë, lavà), con qualche

caso di caduta (iènca da iuvenca), o in espressioni come

“m’uóglië” da “më vuóglië”.i

caduta (iènca da iuvenca);

3. MORFOLOGIA

top

3.1 I nomi

top

Il genere dei

nomi è in gran parte identico all’italiano comune; casi sporadici di

cambiamento di genere (es. la fànga) saranno via via segnalati nel

dizionario. E’ invece significativa la presenza del neutro per una

serie di parole che designano cose non quantificabili, e sono

riconoscibili per l’uso dell’articolo lë invece del glië

proprio del maschile. Questo neutro particolare, esistente in molte

parti dell’Italia meridionale, non ha rapporto con il neutro latino,

ed è chiamato “neutro di materia” o “neo-neutro” o “neutro romanzo”

(cfr. Farina, 106) (es. càcë, làttë, pànë, sàlë, vìnë, uóglië,

acìtë, mèlë, sànghë). E’ invece direttamente collegato al neutro

latino il plurale in –ëra (da –ora) (es. càmpëra, téttëra, chiòvëra,

bócchëra).

Come già

ricordato a proposito della fonetica delle vocali, nelle

articolazioni maschile/femminile degli aggettivi e singolare/plurale

degli aggettivi e dei nomi è fortemente presente il fenomeno della

metafonesi.

3.2 I pronomi

top

Personali

soggetto: i’,

tu, ìssë/éssa, nu’, vu’, ìssë/éssë;

complemento: më,

të, glië/la, në, vë, glië/lë.

Possessivi

Glië mié, glië

tié, glië sié, glië nuóstrë, glië vuóstrë, glië sié.

Gli aggettivi

possessivi mio (mié) e tuo (tié) sono enclitici nelle parole che

indicano parentela e simili *(fìgliëmë, fràttëmë, sòrda,

pàrtë, màmmëta, nònnëtë, càsta, ecc.), ma è presente, a seconda del

contesto, anche il tipo la casa méa, glië fìglië mié ecc.

Dimostrativi

Cosa: quéstë,

quéssë (equiv. a codesta cosa), quéllë;

Persona:

quìstë/chésta, quissë/chéssa, quìglië/chélla, al plurale

chìstë/chéstë, chìssë/chéssë, chìglië/chéllë.

Gli aggettivi

dimostrativi sono uguali o con aferesi iniziale: stë/sta, ssë/ssa,

quìglië/chélla, plurale stë, ssë, chìglië/chéllë.

Da notare la

presenza di tutte e tre le articolazioni proprie dell’italiano colto

e del toscano parlato (questo, codesto, quello): nel passaggio del

parlante dal dialetto alla lingua comune codesto si perde;

analogamente accade negli avverbi di luogo.

Indefiniti

Coccósa,

cocùnë/cocùna.

* Per questa tipologia tipicamente meridionale, vedi la cartina a

pag. 12., dove è mostrata la cosiddetta “isoglossa di figliomo”.

3.3 I verbi

top

Qui è presentata

sinteticamente la coniugazione degli ausiliari, dei servili e delle

coniugazioni standard; nel dizionario si darà conto di altri casi

particolari.

Essere (èssë)

I’so’, tu siè,

ìssë/éssa è, nu’ sémë, vu’ sétë, ìssë/éssë suó.

Part. passato

stàtë; cong. cond. fóssë; imperfetto: éva, ìvë, éva, avàmë, avàtë,

évenë; passato remoto: fùsë , fuóstë, fó, ….fuórnë.

Stare (stà)

I’ stònghë, tu

stié, ìssë/éssa stà, nu’ stémë, vu’ stétë, ìssë/éssë stiévë.

Part. passato

stàtë; cong. cond. stèra, stéssë; ger. stènnë; imperfetto: stèva,

stìvë, stéva, stavàmë, stavàtë, stévënë; pass. rem.: stìvë,

stiéstë, stèttë, stèmmë, stèstë, stiérnë.

Tenere (tené)

I’ tiénghë, tu

tiè, ìssë/éssa tè, nu’ tënémë, vu’ tënétë, ìssë/éssë tiévë.

Part. passato

tënùtë; cong. cond. tënèra, tënéssë; ger. tënènnë; imperfetto:

tënéva, tenìvë, tënéva, tënavàmë, tënavàtë, tënévënë ; pass

rem. : tënìvë, tëniéstë, tëné (ténnë ?), tënèmmë, tënèstë, tëniérnë.

Funge normalmente

da verbo ausiliare al posto di « avere » ; nell’area meridionale si

alterna con « aggia », che si riscontra nella stessa Valle di

Comino.

E’ da rilevare

che in linea di massima il verbo ausiliare per la costruzione del

passato prossimo è sempre “essere”; “tenere” è utilizzato per la

formazione di molte locuzioni tipiche (më tè fàmë, më tè sétë, më tè

suónnë) e per le perifrasi del futuro, anche per indicare l’aspetto

durativo o di necessità (tiénga ì da “tienghe a ì”, tiérna i’ da “tëniénë

a i’ ”, tèra fa da “tè da fà”, téta dicë da “tënéte a dìcë”). In

questo caso all’imperfetto si usa però l’ausiliare avéva ecc. e la

passato remoto “uósa, uósta, òsa, òmma, òsta, uórna”, (forse

contrazione di habui, habuisti ecc.?)

Potere (pëté):

i’ pòzzë, tu può, ìssë/éssa pò, nu’ pëtémë, vu’ pëtétë, ìssë/éssë

puóvë.

Part. passato

pëtùte; cong. cond. pòzza, pëtèra, pëtéssë; imperfetto:

pëtéva, pëtìvë, pëtéva, pëtavàmë, pëtavàtë, pëtévënë; pass. rem.:

pëtìvë, pëtiéstë, pëté (pòsa), pëtèmmë, pëtèstë, pëtiérnë

(puórna).

Volere (vëlé):

i’ vuóglië, tu vuó, ìssë/éssa vò, nu’ vëlémë, vu’ vëlétë,ìssë/éssë

vuóvë.

Part. passato

vëlùtë; cong. cond. vëlèra, vëléssë; ger. vëlènnë; imperfetto:

vëléva, vëlìvë, vëléva, vëlavàmë, vëlavàtë, vëlévënë; pass. rem.:

vëlìvë, vëliéstë, vëlè, vëlèmmë, vëlèstë, vëliérnë.

Abituale la

caduta della v iniziale nelle espressioni m’ uóglië (da me

vuóglië) e simili.

Dare (dà):

i dònghë, tu diè, ìssë/éssa dà, nu’ démë, vu’ détë, ìssë/éssë diévë.

Part. passato

dàtë; cong. cond. dèra, déssë; ger. dènnë; imperfetto: déva, dìvë,

déva, davàmë, davàtë, dévënë.

Fare (fà):

i’ faccë,

tu fié, ìssë/éssa

fà, nu’ facémë,

vu’ facétë,

ìssë/éssë

fiévë.

Part. passato

fàttë; cong. cond. facèra, facéssë; ger. facènnë; imperfetto:

facéva, facìvë, facéva, faciavàmë, faciavàtë, facévënë; pass. rem.:

facìvë, faciéstë, facé (fécë), facèmmë, facèstë, faciérnë.

Andare (i’)

: i’

vàglië, tu vié, ìssë/éssa và, nu’ iémë, vu’ iétë, ìssë/éssë viévë

(con alternanza dei temi vad- e ir-, mentre l’italiano comune

alterna vad- e and-).

Part. passato:

ìtë; cong. cond. ièra, ìssë; ger. iènnë; imperfetto : ìva, ìvë, ìva,

iavàmë, iavàtë, ìvënë; pass. rem.: ìvë, iéstë, ì, ièmmë, ièstë,

iérnë.

Venire (vënì/mënì:

l’aternanza ven/men si presenta in tutti i tempi, con variazioni a

volte legate alla persona): i’ viénghë, tu viè, ìssë/éssa

vè, nu’ vënìmë, vu’ vënìtë, ìsse/éssë viévë.

Part. passato

vënùtë/mënùtë; cong. cond. vënèra/mënèra vënìssë/mënìssë; ger.

vënènnë; imperfetto: vënìva, vénivë, vënìva, vënavàmë, vënavàtë,

vënìvënë; pass. rem.: venìvë, veniéstë, vénnë (vënì?), vënèmmë,

venèstë, vëniérnë.

Verbi in -are

(-à/-ié):

Mangiare

(magnié): i’ màgnë, tu miégnë, ìssë/éssa màgna, nu’ magniémë, vu’

magniétë, ìsse/éssë màgnënë.

Part. passato

magniétë; cong. cond. magniéssë, magnèra; ger. magnènnë; imperfetto

magniéva, magnièvë, magniéva, magnavàmë, magnavàtë, magniévënë;

pass. rem.:magniévë, magniéstë, magniè, magnièmmë, magnièstë,

magniérnë.

(notare

l’alternanza metafonetica à/ié)

Pisciare

(pëscié) : i’ pìscë, tu pìscë, ìssë/éssa pìscia, nu’ pësciémë, vu’

pësciétë, ìssë/éssë pìscënë.

Part. passato

pësciétë; cong. cond. pësciéssë, pëscièra; ger. pëscènnë; imperfetto

pësciéva, pësciévë, pësciéva, pësciavàmë, pësciavàtë, pësciévënë;

pass. rem. pësciévë, pësciéstë, pëscié, pëscièmmë, pëscièstë,

pësciérnë.

L’alternanza

à/ié è correlata dalla presenza della vocale palatale i. In

assenza (es. abbëttà, abbëlà, acchiappà, aspëttà, lavà, rancëcà) si

ha: aspèttë, aspiéttë, aspètta, aspëttàme, aspëttàte, aspéttënë; pp.

aspettàtë ecc.) con conservazione della a del tema. (lavàmë contro

magniémë)

Verbi in ere

(-eve)

Bere

(vévë/bbévë): i’ bévë, tu bìvë, ìssë/éssa bévë, nu’ bëvémë, vu’

bëvétë, ìssë/éssë bìvënë.

Part. passato

vìvëtë/bìvëtë, più rec. bëvùtë; cong. cond. bëvéssë; ger. bëvènnë;

imperfetto bëvéva, bëvìvë, bëvéva, bëvavàme, bëvavàtë,

bëvévënë; pass. rem. bëvìvë, bëviéstë, bëvé, bëvèmmë, bëvèstë,

bëviérnë.

Per questo verbo

si registra nei parlanti un’oscillazione fra la regolare v (cfr.

fonetica, consonante b) e la tendenza a utilizzare la bb, come

accade in bbàrba nei confronti del più arcaico ma praticamente

desueto vàrva.

Per quanto

riguarda il part. pass. la forma appropriata vìvëtë tende a essere

soppiantata da

bëvùtë,

analogamente a quanto si verifica con chiuóvëtë/chiëvùtë,

presumibilmente per influenza dell’italiano comune.

Verbi in ire

(-ì)

Partire (partì):

i’ pàrtë, tu piértë, ìssë/éssa pàrtë, nu’ partìmë, vu’ partìtë,

ìssë/éssë piértënë (alternanza metafonetica à/ié).

Part. passato

partùtë/rec. partìtë; cong. cond. partìssë, partèra ;

ger. partènnë; imperfetto partìva, partìvë, partìva, partavàmë,

partavàtë, partivënë; pass. rem. partìvë, partiéstë, partì,

partèmmë, partèstë, partiérnë.

Per quanto

riguarda partùtë/partìtë vedi quanto detto sopra per chiuóvëtë e

vìvëtë.

3.4

Articoli, congiunzioni, avverbi

top

Gli articoli

determinativi sono glië/la sing., glië/lë plur., lë per i neutri di

materia tipo lë pànë (vedi quanto detto per il genere dei nomi);

quelli indeterminativi në/na.

Preposizioni

congiunzioni e avverbi non presentano particolari casistiche

morfologiche. Rimandando al dizionario per la trattazione caso per

caso delle particolarità fonetiche e lessicali, segnalo alcuni casi

più caratteristici, come ad esempio la congiunzione ca da quia, con

caduta della labiale (vedi in fonetica-consonanti quanto detto per

qu/kw).

Fra gli avverbi

di tempo è opportuno notare maddëmànë e masséra (stamane, stasera),

uónnë iànnë iënòttë (quest’anno, l’anno scorso, la scorsa notte),

iëtèrza (l’altro ieri, da die tertia) pëscrié (dopodomani, da

postcras, mentre domani è presente come addëmànë), pëscrìglië

(il giorno dopo dopodomani), céttë (presto), ndànnë (un tempo).

Per gli avverbi

di luogo, analogamente ai pronomi dimostrativi, è da segnalare la

presenza delle tre articolazioni proprie dell’italiano colto e del

toscano parlato (iécchë, iéssë, lòchë per qui costì, lì): anche in

questo caso nel passaggio all’italiano comune si perde la nozione

del “vicino a chi ascolta”.

4. Riferimenti

top

In questo

contesto non ho ritenuto opportuno indicare una bibliografia vera e

propria. Segnalo alcuni testi di riferimento, che ho utilizzato per

il lavoro, e che formano un possibile percorso per un primo

approfondimento dell’argomento.

- I dialetti

italiani: storia struttura uso, a cura di Manlio Cortellazzo et al.

Torino, Utet, 2002.

-

Grassi-Sobrero-Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana.

Roma-Bari, Laterza, 2003.

- Farina, Il

dialetto di San Donato in Val Comino. Formia, 2001.

- Merlo,

Fonologia del dialetto di Sora. Pisa, Mariotti, 1920.

-

Battisti-Anselmi, Dizionario etimologico italiano. Firenze, Barbera,

1975.

-

Cortellazzo-Marcato, Dizionario etimologico dei dialetti italiani.

Torino, Utet, 2005.